イラストレーター・信濃八太郎が行く 【単館映画館、あちらこちら】 〜「あまや座」(茨城・那珂市)〜

名画や良作を上映し続けている全国の映画館を、WOWOWシネマ「W座からの招待状」でおなじみのイラストレーター、信濃八太郎が訪問。それぞれの町と各映画館の関係や歴史を紹介する、映画ファンなら絶対に見逃せないオリジナル番組「W座を訪ねて~信濃八太郎が行く~」。noteでは、番組では伝え切れなかった想いを文と絵で綴る信濃による書き下ろしエッセイをお届けします。今回は、茨城・那珂市瓜連にある「あまや座」を訪れた時の思い出を綴ります。

文・絵=信濃八太郎

閉店したスーパーマーケットの駐車場にある映画館

あなたが東京で暮らしているとして、どうして茨城県は水戸の先、1時間に1本しか列車(そう、電車ではなく、ディーゼルエンジンで動く気動車だ)がなく、Suicaも使えない無人駅、どう読むのかさえいまいちわからない「瓜連」まで映画を観に行く必要があるのだろう? ちなみに「うりづら」と読むこの駅を降りても誰も歩いていない。動くものといえば真っ青な夏の空を悠々と飛んでいくカラスくらいだ。太陽に照らされて、ひとりとぼとぼと歩く。本当にこんな誰もいない場所に映画館があるのだろうか。

県道まで出ると、車の往来はあるけれど、相変わらずすれ違う人もいない。道の左右とも、閉店した店ばかりだ。薬屋、食堂、パン屋、たばこ屋、往時を偲ばせる色褪せた看板を眺めながら住所を頼りに進んでいく。蝉の声と道端の砂利を踏む自分の足音しか聞こえず、すこし不安になってきた頃、「スーパーあまや」の看板の隅に、控えめに「座」と付け加えられているのが見えてくる。そう、今回訪ねるあまや座はそんな場所にある。

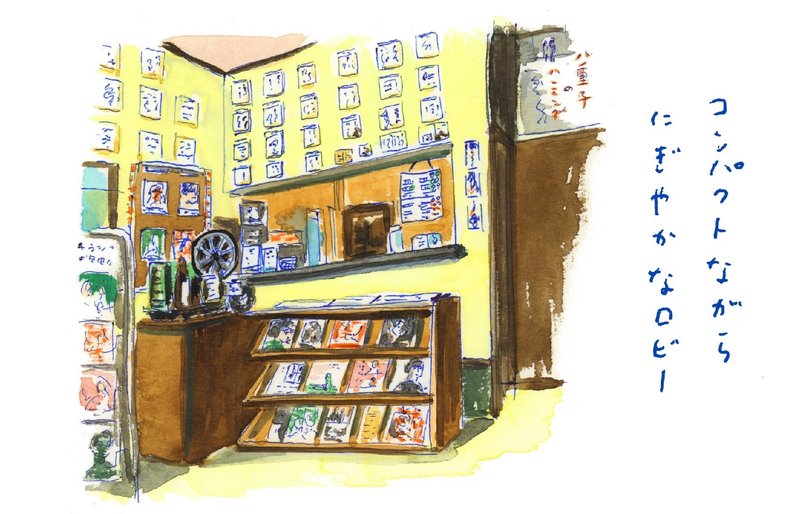

閉店したスーパーマーケットのやたらと広い駐車場に、ぽつんと黒い小屋の建つシュールな光景。’70年代にニューカラー派を代表する写真家スティーブン・ショアが切り取った、ミシガンやオハイオといったアメリカ中西部の乾いた風景とイメージが重なる。建物の周囲を歩いてみるとぼくの足で10歩半、ちょうど10m四方に収まる小さな映画館、それがあまや座だ。

駐車場に立ち、バッグからスケッチブックを出して外観を描き始める。日陰がない。観念し、ひたすら太陽に焼かれてペンを進めていく。しばらくはペンが紙の上をなぞる音が聞こえるほど静かだったのだけれど、次回作の上映時間が近づくにつれ、次から次へと車が入ってくる。ここにもたくさんの映画好きがいるんだなと、驚きとともに少しホッとして、入ってくる車に場所を譲った。

なるほど、小さい映画館だからだろう、誰も車から降りて来ず、皆、車内で待っているのも新鮮に映った。やがて映画館入口の扉が開き、中から観終わったばかりのお客さんが出てくると、入れ替わるように車から人が降りてきた。

「あら、はったさん、はったさんじゃないの!」

声を掛けてくださったのは、『W座からの招待状』を観てくださっているという、小薗さんという方だった。お若い頃から映画が大好きだった小薗さんは、あまや座ができるまでは、観たい作品を鑑賞するために毎回東京まで出ていたのだそうだ。

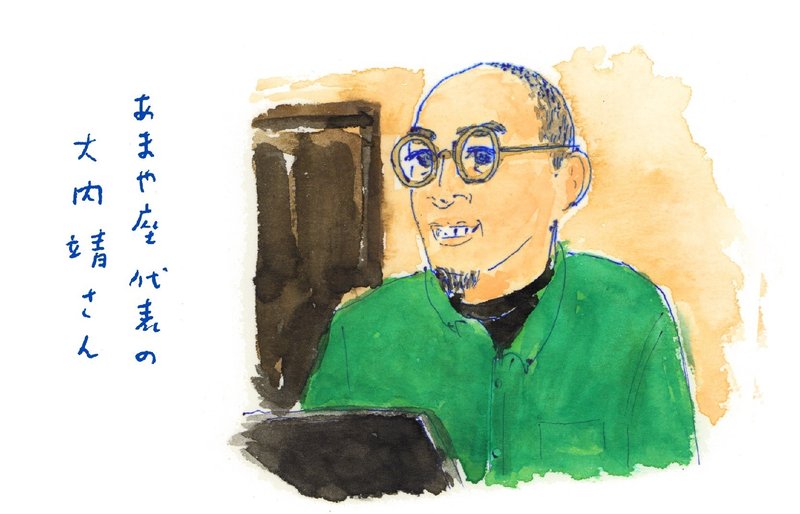

「あまや座はラインナップも最高だし、大内さん(あまや座代表)がまた良い人なのよ。こんな何もない所に、 30人も入ったらいっぱいになる小さな映画館だけど、本当に素敵で。応援しているので、番組で取り上げてくれることがうれしいわ!」と、破顔して喜んでくださった。

2020年夏の盛りのその日、ぼくはあまや座で、ダルデンヌ兄弟が撮った『その手に触れるまで』('19)を観た。カンヌ映画祭で監督賞を受賞したこの作品は、ブリュッセルを舞台に、13歳のごく平凡な少年がイスラム教徒として過激主義に傾倒していく様子が描き出される。教義の解釈から、ついには自分の学校の女性教師を殺すしかないとまで思い詰めていく少年アメッド。思慮深げな表情が印象的な、一見すると本当にどこにでもいそうな男の子だ。それだけに黒か白かしか見えなくなっていく彼の変化に胸が痛む。

とても静かに流れていくスクリーンの向こうから、時折うっすらとカラスの鳴き声が聞こえてくる。映画から聞こえたのかそれとも外で鳴いているのか。小さな暗闇に置かれた身の内で、ブリュッセルとアメリカ中西部と瓜連が混ざり合い、自分はいま一体どこにいて何を観ているのかと、不思議な気持ちを味わった。

番組としては翌日の休館日に、あまや座代表の大内靖さんにお話を伺うことができた。無事取材が終わると、なんと昨日の小薗さんがぼくたちスタッフ全員に「どうせ何か食べなきゃいけないでしょ!」と、お昼ごはんを用意して待っていてくれた。大内さんもにっこり笑って頷いている。

「いつもご夫婦で来てくれる、うちのたいせつな常連さんなんです」

昨日に続いて暑い夏の空の下、みんなで即席ピクニックの始まりだ。小薗さんが「朝採ってきたばかりなのよ」と出してくれたブルーベリーは、まだ温かくて、香り高くとてもおいしかった。

以来、あまや座の旅のことを、ふっとした瞬間、とくに仕事が重なって逃げ場のないような気持ちになると、いつも思い出すようになった。

水郡線が走り去った後の無人駅のホームの静けさ、青空、駐車場に並ぶ車を照らしていた強烈な夏の陽射し、『その手に触れるまで』の重たく冷やりとした感触、そしてブルーベリーの甘酸っぱさ。

あれは完璧な夏の日だったんじゃないだろうか。

振り返れば、最初に書いた難点とも思えた、映画にたどり着くまでのエッセンスのひとつひとつが、時間とともに楽しかった記憶に変わっている。子どもの頃には、すべての輪郭を今でもはっきり思い出せるそんな日がたくさんあったけれど、大人になってすっかり忘れていた。夏休みの気分だったんだ。

「あまや座」の成り立ちを聞く

今回、再度取材の機会をいただいて、今度は冬のあまや座を楽しみに出かけた。上野駅を出た特急ひたちは、どこにも停まらず次は水戸駅だ。そこから1時間に1本の水郡線に、今回はタイミング良く乗ることができたので、あっという間に瓜連駅まで着いた。

前回の取材を機に、小薗さんとは時折りメールを送り合うようになり、今回再訪することもお知らせしていた。小薗さんからは「あまや座近辺にはご存じの通り何もなく、それだけにこんなところで頑張っている大内さんの取り組みにスポットを当てていただけたらと切に願っています」とのお返事をいただいた。

今日はやはりそこから伺っていこう。

2017年秋に開館したあまや座、なぜこんな歩く人も見当たらぬ、潰れてしまったスーパーマーケットの駐車場で、新たに映画館を始めようと思われたのだろうか。こちらの不躾な質問に、大内さんはおおらかに笑って答えてくださる。

「本当ですよね。ここで映画館が成り立つなら、どこでも、誰でも、できるんじゃないかと思ったりもします」

まさかの率直なお言葉に、こちらも笑ってしまった。

「この地域を盛り上げるために活動しているカミスガプロジェクトという団体に参加しているんですが、最初は、閉店したスーパーあまやをどう再利用するかという話があって、映画館をやってみてはということになったんです。そこからクラウドファンディングが立ち上がって、目標を上回るたくさんのご協力を得ることができたのですが、いざ動き始めると、消防法などの法律の問題でスーパーのなかでは映画館として営業ができないということが判明しまして。それではどうしようかと、引くに引けないところはありましたね。そこから自分で調べ始めたんです。結果、ここで映画館をやるなら、新たに建てるしかないという結論に至りました」

埼玉県深谷生まれの大内さん、音楽が好きだったのでレコーディングエンジニアになりたいと就職した東京のポストプロダクションでは、音ではなく映像編集に配置されることになったそうだ。映画もお好きだったので、めげることなく仕事にのめり込み、仲間と一緒に自主映画を撮るようにまでなった頃、結核に罹ってしまわれた。

一年以上の療養期間が続いた後に無事退院、それを機に、奥さまの実家がある茨城に来て、新たにホテルの宣伝広報の仕事をしながらカミスガプロジェクトに参加し始めたことが今に繋がる。

「カミスガプロジェクトには熱い心を持った行動派の菊池一俊さんという代表がいます。参加したばかりの頃に菊池さんと話して、映像ができるなら、町の人たちと一緒に映画を作ろうということになったんです」

大内さんが脚本・監督・編集を担い、2012年から2016年にわたって作られた映画は計5本。『水郡線三部作』など、DVDにもなっている。

「なかなかたいへんでしたね。菊池さんは、俺はプロデューサーとしてお金を集めるから、お前はしっかり映画を作れって言ってくれたんですけれど、こちらがまだ何も撮り始めていないうちから、すぐに協賛企業を集めてきて、前売り券まで売り始めてしまいまして(笑)。即行動の熱い人なんです」

熱意に押され、そこからは一気に動き出し、祭りのなかでオーディションをするなど、地域の人たちと一緒に撮り進めていった。無事に最初の映画『走れ』が完成すると、県内の市民センターや会館などを巡回して上映された。画面に映るのは馴染みのある町の風景や知っている人たち。

「どこでも本当に大勢の方が来てくれて、皆楽しそうに観てくれるんです。それを目の当たりに出来たことは得難い体験でした」

3本撮り終えてからも大内さんの映画への夢は続く。茨城県はロケ誘致に力を入れ、日本で一番映画が撮られている県なのに、映画を楽しめる場所は少なく、シネコンしかない。次は皆で映画を観る場所を作りたい。そんな大内さんの想いに、多くの人たちが共鳴した。

「スーパーを映画館に改修する予定で集めたクラウドファンディングではもちろん足りませんので、そこに自己資金を加え、さらに銀行や公庫からも融資してもらい、全部で2,500万円ほどの資金が準備できました。それならばこの範囲で実現できる映画館を、と考えていったんです」

具体的な金額まで教えてくださった。これを書いても大丈夫ですか、大内さん。

「はい、こんな場所で映画館を始めた私の7年間のノウハウ、やりたい人がいればいくらでもお教えしたいです(笑)」

大内さんご自身も、当時何も知らない状態で、まずは地元、深谷シネマの館長・竹石研二さんに頼んで、映画館の運営について勉強させてもらったのだそうだ。

「竹石さんが本当に応援してくださる方で、日常の業務はもちろん、創業当時からのお客さんの流れなど、普通は社外秘だろう資料まで全部見せてくれたんです。始めて3年はたいへんだぞとか、現実の厳しさも教えてくれました。竹石さんには移動映写の第一人者、鈴木映画さんもご紹介いただいたのですが、鈴木さんがまたたいへん良くしてくださって…」

劇場で使う音響や映像周りの機器をお願いすることとなった鈴木映画・鈴木直巳さんは、まずはミニシアターを知ろうと、いろんな映画館に大内さんを連れていき紹介してくれ、そこでまた新たな繋がりが生まれた。

「うちで使っているシートは、閉館したニュー八王子シネマから譲り受けたものなのですが、これも鈴木さんから、八王子の映画館が潰れてしまったぞと連絡をいただいたのがきっかけでした。八王子からここまで運んでくれたのは地元のトラック業者さん。運搬代はいらないとまで言ってくださって。建物を建ててくれたのも、この地域を盛り上げたいという想いを酌んでくださった水戸の工務店さんでした。本当に有り難いことです。皆さんのご協力のおかげで、なんとか予算のなかで収めることができました」

ありふれた景色がずっと心に残る思い出に

無事出来上がったあまや座。次に上映作品などはどのように決めていかれたのだろうか。

「こちらもやはり深谷シネマの竹石さんが、アークエンタテインメントという配給会社を紹介してくれたんです。ご挨拶に伺ったところ、一軒ずつ回ったんじゃたいへんだからと、担当してくれた木原さんという方が小さな配給会社の人たちを10人くらい集め、飲み会を開いてくださったんです。皆さん、新しい映画館が出来ることをとても喜んでくださって。そこで繋がったご縁が今も続いています」

「魚心あれば水心」という言葉がふっと思い浮かぶ。

大内さんは考えながら静かに少しずつお話しくださるような、控えめな印象の方なのだけれど、心根には自分なりの熱い想いをしっかり持ってらっしゃって、それだけに周りの人が応えようという気持ちになるのだろう。

柿落とし作品には、佐々部清監督作『八重子のハミング』('16)が選ばれた。2020年に急逝された佐々部監督を想って、大内さんがお話しくださる。

「監督が地域の映画館にたいへんな愛情をもって接してくださっていることを知ってましたので、杮落としに掛けさせていただきました。それからは毎年、周年で佐々部監督特集上映をやらせていただいて、毎年来てくださってたんです。大御所の監督なのに本当にフランクに誰とでも温かく接してくださって。そうそう、来ると毎年、小薗さん家に泊まってたんですよ(笑)」

え、ここでまた小薗さんですか!と驚いた。

小薗さんの旦那さんは長年「日本映画街フォーラム」という、日本映画の情報交換・交流の場を主宰され、佐々部監督ともその活動のなかで知り合ったのだそうだ。

地元茨城にあまや座ができたことも、最初は佐々部監督から聞いたという。人の縁の深さ、不思議さを強く心に刻んだ。

あまや座では、監督や俳優さんの舞台挨拶などのイベント上映を盛んにやられていて、小さな劇場内に、あふれんばかりのサイン色紙が飾られている。

先日はインド映画『RRR』の上映に合わせて、日本語字幕を監修された山田桂子さんとインド映画通の山田タポシさんのスペシャルトーク、さらにはお二人を囲んでのインド料理店での食事会も企画され、こちらは東京など他県からの問い合わせも殺到し、あっという間に予約が埋まってしまったそうだ。こんな時は31席しかないのが惜しまれる。でも考えれば、俳優さんなどをお招きすれば、来ていただくだけで相当な出費となるわけで、この席数では満席になったとしても赤字になってしまわないのだろうか。

「良くも悪くもそこで儲けようと思ってないんですよね。採算を考えていたら呼べないケースもあります。でも自分も映画好きとして話を聞いてみたいし、お客さんが喜んでくれればそれでいいじゃないかと思ってます。会ってみたかった監督や俳優さんが、こんな場所まで来てくれて、それを近い距離で、30人で囲めるなんて、とてもぜいたくなことだと思いませんか」

さらりと仰る大内さんの横顔に、映画、そして瓜連、この地域の人たちへの熱い想いを感じた。読み方がよくわからないなんて思ってすいません。

手元にあるスティーブン・ショアの写真集のタイトルには『Uncommon Places』とある。「ありふれている」ことを意味するcommonに否定の接頭辞がついて「めったにない場所」というような意味だろうか。けれど写っているのは、アメリカ人であれば誰の記憶にもありそうな、ありふれた風景ばかりだ。

それが切り取られ、深く心に突き刺さり、 めったにない場所になる。

いつまでも忘れられない“Uncommon”な一日を探して、ありふれた景色を旅する。そんな体験ができるあまや座、ぜひ出かけてみてください。

▼「W座を訪ねて~信濃八太郎が行く~」の今後の放送情報はこちら

▼「W座を訪ねて~信濃八太郎が行く~」をWOWOWオンデマンドで見るならこちら!

▼「W座からの招待状」の今後のラインナップはこちら

▼WOWOW公式noteでは、皆さんの新しい発見や作品との出会いにつながる情報を発信しています。ぜひフォローしてみてください